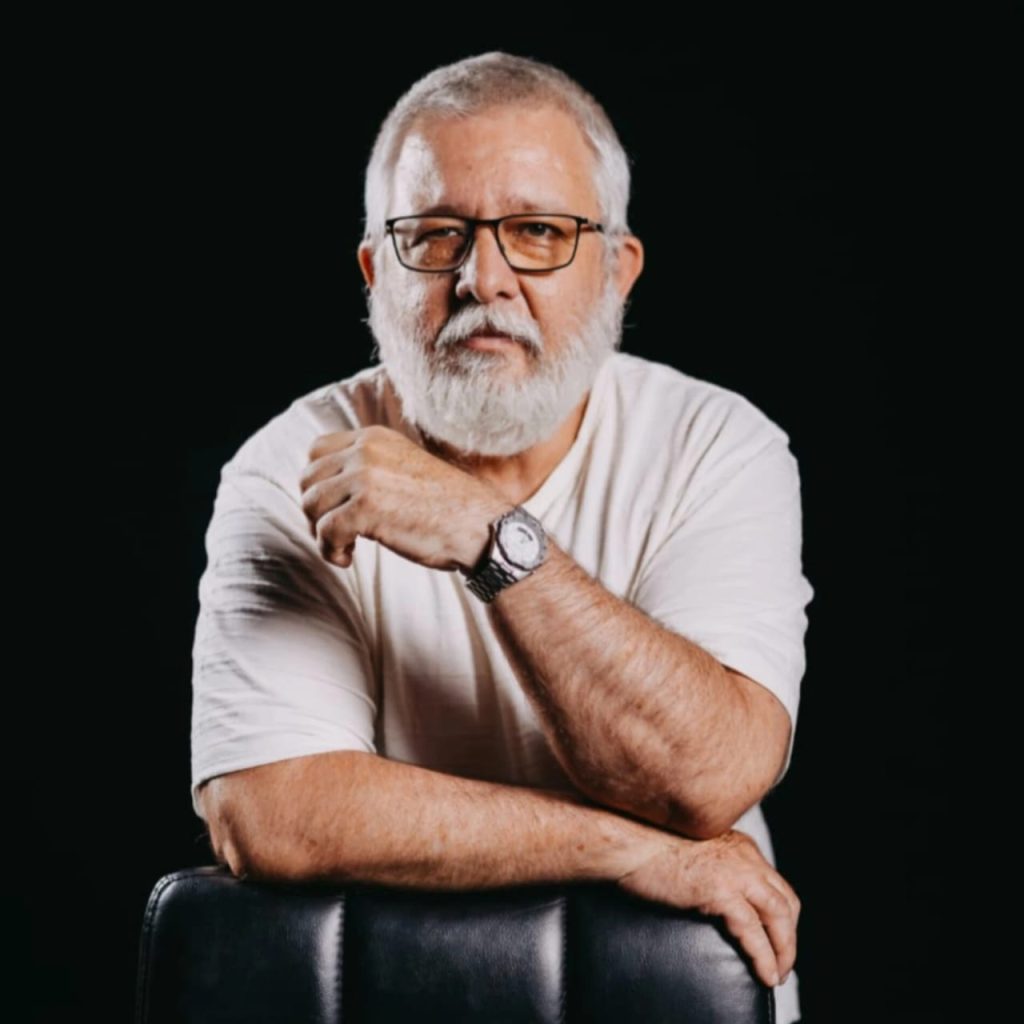

Paulo Rodrigues

Especial para o Sacada Literária

Nuno Rau,

arquiteto, professor de história da arte, tem poemas em diversas revistas literárias, e nas antologias Desvio para o vermelho, do Centro Cultural São Paulo, Escriptonita, que co-organizou, 29 de Abril: o verso da violência, Ponte de Versos, Opiniães e Jumento com faixa – deboches e antiodes ao fascismo, entre outras. Publicou o livro Mecânica Aplicada (2017), poemas, finalista do 60º Prêmio Jabuti e do 3º Prêmio Rio de Literatura, e Prosa da Cidade (2025), também de poemas. É coeditor da revista mallarmargens.com e ministra oficinas de poesia no Instituto Estação das Letras – IEL.

*

- Paulo Rodrigues – O Fernando Pessoa, em Navegar é preciso, constatou: “Viver não é necessário, o que é necessário é criar”. Você quer para você o espírito desta frase?

Nuno Rau – Boa tarde, Paulo. Obrigado pela possibilidade desta entrevista, porque é sempre uma oportunidade de ampliar o campo dos diálogos. Como tudo em Fernando Pessoa, este verso é pleno de sentidos, não podemos eleger um só. Pessoa demanda sempre uma exegese. “Navegar é preciso, viver não é preciso” é uma adaptação da expressão latina “Navigare necesse, vivere non necesse” (“navegar é necessário, viver não é necessário”), atribuída ao general romano Pompeu, que teria usado a frase por volta de 70 a.C. para que marinheiros partissem sob uma tempestade a fim de fazer chegar suprimentos a Roma. A ideia era de que a missão se sobrepunha à segurança de suas vidas. Pessoa deu a essa frase um novo significado, mais filosófico e existencial, vinculado ao modo como entendia a relação entre vida e arte. Para ele, navegar simbolizava as ações, calculadas com precisão, de explorar o mundo, criar e dar uma contribuição para o progresso da humanidade, mesmo que isso exigisse o sacrifício pessoal. No outro extremo, viver implicava em imprecisão: a vida seria sempre incerta e sem qualquer propósito definido. Por este caminho, o ato de viver não poderia ter a mesma urgência da necessidade de criar (ou navegar). Assim, este verso tem pelo menos dois sentidos: navegar é necessário, viver não é necessário; e navegar é exato, viver não é exato. Há neste giro de sentido um propósito sutil de Pessoa: criar um imperativo ético para o artista, e, por extensão, para o ser humano moderno. Num mundo sem Deus e sem certezas (impreciso), a única forma de não mergulhar no absurdo sem chance de retorno é fazer o próprio rumo, ou seja, navegar. A vida em si é um acidente; a arte (no sentido amplo de invenção de significado) é a necessidade. A precisão não está no mundo, mas no mapa que nós traçamos sobre ele.

Ocorre que essa posição ética e estética é historicamente determinada. No tempo de Pessoa ainda havia a fé no progresso, uma visão teleológica em que ciência e arte articuladas com os valores do mundo ocidental (incluído aí o sistema capitalista) tinham o potencial de levar a humanidade a uma forma de superação e de elevação. As duas grandes guerras mundiais, os intermináveis conflitos regionais, as crises das energias fósseis, o recrudescimento do capitalismo no seu modo neoliberal, a ascensão das Big Techs com o controle do público pelo algoritmo, a dissolução da cultura, a privatização incessante do que deveria ser bem público (água, transporte, educação, saúde etc.), tudo isso nos leva a repensar a profunda intuição de Pessoa e nos obriga a um reposicionamento, no qual a arte não tem mais sentido se isolada da vida. Para não me estender mais, lembro uma frase que disse outro dia numa roda de amigos: entre um poema sem técnica, sem consciência de procedimentos, sem premissa estética, mas pleno de vida, e um poema que siga parâmetros estritos de composição, seja em verso livre, forma regular, prosa etc., mas sem lastro de vida que justifique a sua escrita, prefiro o primeiro. Isto porque no primeiro caso, além de sermos tocados por algo que é humano, pode haver um aprendizado crítico das técnicas de um poema; já no segundo exemplo, creio que não se pode ensinar alguém a viver com a mesma facilidade.

Penso que precisamos entender que a única criação autêntica possível é a que emerge de um engajamento radical com a vida concreta, com suas contradições políticas e sociais. A imprecisão da vida deixa de ser um obstáculo à obra para se tornar a sua matéria-prima mais urgente. Então, me interessa navegar e viver, navegar e viver, navegar e viver.

- Paulo Rodrigues – Você transita entre a arquitetura, a história da arte e a poesia. Tem confusão ao longo da estrada? Ou o poeta ajuda nos trabalhos do Nuno Rau?

Nuno Rau – Penso que, como todo mundo, sou uma só pessoa, e mesmo que constituído por múltiplos eixos (às vezes conflitantes), não posso ser reduzido a “Nuno-Rau-poeta” que, por algum giro interno de repente apareça como “Nuno-Rau-arquiteto”, ou “Nuno-Rau-professor-de-História-da-Arte”. Está tudo amalgamado, entremeado por vida (e vida intensa), é um sistema vaso-comunicante em que o óleo deste motor transita por todos os pontos do sistema. O que talvez possa dizer é que ser poeta me proporcionou não sucumbir como pessoa ao exercer a arquitetura, uma profissão demasiadamente atrelada à lógica do capital, prenhe de contradições, com funções sociais que nem sempre podem ser classificadas como dignas (arquitetos são, quase sempre, capatazes do sistema). Mas alguém há de perguntar o que no exercício da poesia, exatamente, fornece esse antídoto? Seria a liberdade formal? Esta, certamente é um motivo, porque a “construção” de um poema não é atrelada a lógicas econômicas, nem à exploração do trabalho humano. Seria a possibilidade de dizer não sem mediações? Também, porque o poema pode virar as costas para o mundo das relações comerciais, das trocas pela superfície, da representação alterada do artista. Poesia não vende, e isso está muito bem assim.

Mas não deixei de ser arquiteto pela necessidade de uma sobrevivência minimamente digna, e apesar de ter procurado me afastar dos campos em que a arquitetura é uma serva cega e fiel do capitalismo, e buscado trilhar a contramão do ofício (um caminho sobretudo solitário), garanto que não é possível andar por seus caminhos sem sair manchado de algum modo. O ponto intermediário nessa dualidade entre poesia e arquitetura foi ter sido professor de História da Arte e da Arquitetura, podendo levar estudantes a pensar com profundidade as incoerências da atividade ao longo dos séculos.

- Paulo Rodrigues – Quais autores fazem a cabeça do Nuno Rau? Você faz referência ao livro Claro Enigma do Drummond em outras entrevistas. Ele é uma influência?

Nuno Rau – Sim. Claro Enigma é pra mim uma espécie de vaca sagrada da poesia brasileira. Nada neste livro é imperfeito, nada está fora de lugar, e a filosofia profunda de seus versos parece me representar sem retoques – um livro lançado doze anos antes de meu nascimento, e que só vim a conhecer aos vinte e poucos. Relógio do Rosário, Tarde de Maio, Oficina Irritada, Campo de Flores, Contemplação no Banco, A Máquina do Mundo, e todos os demais – não há poema no livro que destoe do projeto, do nível geral do livro, e que não nos leve a pensar profundamente.

Sobre autores e autoras que me fizeram a cabeça, penso que tenho dois pais: Pessoa e Drummond. Em torno deles, se aproximam Jorge de Lima (o de Invenção de Orfeu e Livro de Sonetos), Murilo Mendes, Hilda Hilst, Ana Cristina César, Cacaso, Antônio Carlos Secchin, Afonso Henriques Neto, Geraldo Carneiro, Antonio Cícero, Waly Salomão, Roberto Piva, Torquato Neto, Sebastião Uchoa Leite, José Paulo Paes, Ferreira Gullar, Régis Bonvicino, Haroldo de Campos. A lista é extensa, não caberia aqui, sempre mergulhei em leituras. Preciso também destacar Clarice Lispector e Osman Lins, que, mesmo sendo da prosa, me ensinaram muito sobre a escrita de poesia, porque seus textos são aulas de sintaxe, de estilo, e de interpretação da realidade.

É importante dizer que tenho consciência de ter realizado nesta resposta um ato de curadoria, uma curadoria à qual não se pode negar a consistência, mas que revela a opção por uma linhagem específica da modernidade canônica. A meu favor, o fato de que apareci tardiamente: meu primeiro livro foi lançado quando já tinha cinquenta e quatro anos, e o segundo oito anos depois (sou lento para lançar os livros, não para escrever). Adicionalmente, essas influências não são relações pacíficas. Tenho verdadeiras discussões de relação (DRs) com todos(as) estes(as) poetas. Desdigo o que disseram, discordo, brigo, minhas madrugadas são às vezes debates intensos com essa gente, confrontando posições, mas sem cair num revisionismo superficial e pós-moderno.

- Paulo Rodrigues – Pode falar um pouco sobre o livro Mecânica Aplicada?

Nuno Rau – Mecânica Aplicada usa a linguagem da técnica para diagnosticar o presente, não para celebrá-lo. É um livro crítico que aceita não ter respostas fáceis. A partir disso, penso que é um livro que não se esgotou ainda. Há questões que fazem parte do livro e que ninguém até agora se debruçou – talvez não aconteça de alguém fazer isso em tempo algum, e está tudo bem. Vivemos um tempo bastante cacofônico, em que a crítica se exilou dentro das universidades, sem comunicação real com a sociedade. Minha tese é que, apesar de Afrânio Coutinho ter ganho a peleja com Álvaro Lins, essa foi uma Vitória de Pirro, porque o custo foi uma retirada do debate literário do espaço público representado pelos antigos “rodapés” dos jornais impressos em que eram publicadas resenhas de livros de poesia, romances, contos, ensaios. Claro que não há garantias de que o recrudescimento neoliberal que fez encerrar os raríssimos cadernos literários ainda circulantes manteria os controvertidos rodapés, porque o espaço cada vez mais caro das páginas impressas talvez os terminasse expulsando. Contudo, existiria sempre a possibilidade de que uma via de comunicação direta a sociedade requeresse a manutenção do debate cultural, ainda que, por óbvio, transformado pelas novas forças e tendências. Já o encastelamento nas universidades parece um caminho sem retorno da limitação do debate aos pares – o que limita não apenas seu alcance, mas seu teor verdadeiramente crítico.

Para dizer que não há crítica acabei me desviando muito da pergunta. Mecânica Aplicada é um livro com poemas que questionam as seduções do contemporâneo, sem, no entanto, pretender possível qualquer retorno, até porque este retorno seria para que mundo? Para uma realidade ainda mais preconceituosa e problemática que a de nossos dias? Por esse viés, ele é crítico e prospectivo.

- Paulo Rodrigues – O poeta Alexandre Guarnieri fez um posfácio pra o Mecânica Aplicada. Ele afirma: “Ler a poesia de Nuno, ora paginada nesta ‘mecânica aplicada’, reabre nossas portas da percepção”. É isso mesmo, poeta?

Nuno Rau – Penso que um poema é um ato de pensamento imbricado em reservas de sensibilidade. Se por ‘portas da percepção’ o Guarnieri quis dizer que os poemas do Mecânica buscam instaurar um pensamento sobre o mundo, pensamento mediado por nossas sensibilidades, então acho que é isso mesmo. Creio que todos os poemas do livro se debruçam sobre algum aspecto problemático do mundo, investigando-os como fenômenos nem sempre decifráveis, mas ao menos capturáveis pela forma-pensamento que chamamos de verso.

- Paulo Rodrigues – Fale um pouco sobre o livro Prosa da cidade. O Olhar do arquiteto ajudou na construção desse livro?

Nuno Rau – Diria que é o oposto: o olhar que constrói Prosa da Cidade é um olhar de um anti-arquiteto. Me identifico com um arquiteto italiano que militou nos anos 1960 e 1970 chamado Manfredo Tafuri, que formulou uma crítica radical e marxista à crença na autonomia da arquitetura e, principalmente, sobre sua capacidade de transformar a sociedade sob o capitalismo. Tafuri argumentava que o projeto arquitetônico, especialmente o modernista (hoje podemos dizer que o que veio depois também), falhou em suas utopias sociais e se tornou, em grande parte, um instrumento de reprodução da ideologia capitalista e da ordem do mercado. Consciente de que era impossível uma arquitetura revolucionária, Tafuri propôs que os arquitetos se engajassem em um trabalho intelectual rigoroso e crítico, analisando as estruturas do poder e da produção, em vez de se deixar iludir com a capacidade transformadora do projeto individual. No Brasil temos um arquiteto que trilhou caminho semelhante: Sérgio Ferro.

Prosa da Cidade resulta de um entendimento muito semelhante de minha atividade como arquiteto, porque os poemas e as imagens a eles conexas se debruçam sobre uma cidade derruída, sobre espaços deteriorados pela agência do capital. Em recente resenha sobre o livro, o escritor, poeta e crítico Pádua Fernandes escreveu: “Essa energia de destruição e desagregação decorre do capital. Este livro é abertamente anticapitalista”. Tal constatação me trouxe uma espécie de alegria lúcida, porque de fato o livro todo é um percurso sobre os traumas do capital nas vidas mais comuns, nos espaços urbanos deteriorados, e sobre a inanição intelectual e moral das classes médias, que exercem alegremente seus papéis de lacaios do poder econômico.

- Paulo Rodrigues – O que há de história da arte em sua poesia?

Nuno Rau – Como não creio que as disciplinas sejam estanques, e que a história da arte e da arquitetura desenvolve uma certa sensibilidade que pode ser apropriada pelas mais diversas artes – da escultura à poesia, passando pela performance, pela dança etc. –, penso que, no método, incorporei qualquer coisa da ideia de composição. O poema é uma forma de composição, assim como a pintura, o projeto arquitetônico, a escultura. Mas ainda mais significativo que isso é a perspectiva de que nada nasceu agora, de que existe uma longa tradição em todos os campos, constituída por pessoas que deixaram seu suor e seus melhores esforços para criar – no sentido que Pessoa dá ao navegar –, sem perder de vista que, sendo pessoas de suas épocas, partilharam preconceitos e equívocos, que devemos hoje superar. É importante amar a tradição e ao mesmo tempo buscar a sua superação em determinados termos que não impliquem sua dissolução, porque ela resulta de trabalho humano dedicado, não raras vezes com os sacrifícios inseridos no “viver não é preciso”.

- Paulo Rodrigues – Como você definiria sua poesia, Nuno Rau?

Nuno Rau – Penso que qualquer definição de minha poesia deveria vir dos críticos. O problema é que parecem ter morrido vitimados por algum cataclismo, ou passam por um emudecimento generalizado, ou ainda se confinam diante de certos(as) autores(as) como em celas mínimas, sem direito a horizontes menos estreitos. Como penso que todo poeta deve ser também um crítico (uma longa tradição ocidental parece confirmar esta assertiva), vou arriscar alguma coisa para não deixar sua pergunta sem resposta.

Mas para isso temos que retornar ainda, penso, ao problema da crítica ausente, uma espécie de espectro que nos ronda, em conjunto com o da palavra despotencializada. Quando o juízo se retrai, o gesto poético flutua sem gravidade, e o silêncio da crítica nunca é neutro, é a fala temerosa do prestígio que evita risco, do saber que recusa engajamento, do texto que teme consequências. É contra esse silêncio que ainda penso escrever. Mas há espectros e espectros. O da crítica, tal como se manifesta hoje, não assombra o poema, não perturba a cena, não reconfigura os sentidos: quando circula entre prêmios, dissertações e teses, ele apenas ronda o mercado ou cede à lógica acadêmica (a academia aqui é convocada como suposto único agente capaz de validação); quando frequenta congressos e cátedras, pouco produz em termos de fricção real. Sua presença, esvaziada de potência, serve mais para manter aparências do que para provocar deslocamentos, manter ritos sem alterar rumos.

É nesse ponto que penso realizar nos poemas e fora deles uma forma de crítica espectral – enquanto assombrologia ativa, nos termos de Derrida e Fisher – que se revela como antídoto: não arqueologia de fórmulas mortas, mas cartografia do possível nas frestas do que resta. Contra o silêncio da crítica desertificada, tento convocar os espectros para decifrar suas assombrações, não para exorcizá-las. A crítica espectral nos poemas não como promessa de retorno, mas como negativo que estrutura nossa percepção, como o molde vazio do que deveria estar ali. O que retorna não é a crítica, mas o seu fantasma impotente, domesticado, convertido em performance de legitimidade ou fetiche acadêmico. Escrever, então, continua a ser uma forma de chamar o espectro pelo nome não para exorcizá-lo, mas para lembrar que há algo que falta cuja falta ainda pulsa, e fazer dessa falta um órgão sensitivo. Não se trata de nostalgia por um tempo perdido, mas da tentativa de devolver à poesia e à crítica sua condição de risco, sua potência de interrupção, sua capacidade de escutar e interpelar. Uma assombrologia ativa: não arqueologia de fórmulas mortas, mas cartografia do possível, construção nas frestas do que resta.

- Paulo Rodrigues – Caminhando para o final, deixe uma mensagem para os nossos leitores e leitoras.

Nuno Rau – É um grande alento saber que ainda existem leitoras e leitores, outra categoria de pessoas que parecia desaparecida para sempre. Um mundo ideal seria aquele em que todos(as) fossem leitores(as) e escrevessem, e se lessem mutuamente, navegando e vivendo, sem privilegiar nenhum dos dois lados, que seguiriam imbricados no tecido todo da vida. Então é isso: resistamos!

Poemas

de

Nuno Rau

d.r. com walt withman

“Este homem está deitado de costas ao meu alcance… com o cabelo preto grosso cortado rente… a cada respiração um espasmo… Parece tão cruel. É um jovem nobre… Muitas vezes não há ninguém com ele durante muito tempo. Estou aqui sempre que posso.”

[Walt Withman, numa carta]

porra, Walt, todo aquele sonho deu

num beco escuro, as lágrimas

das bibliotecas secaram e a sinceridade

anda sendo vendida em cápsulas, os velhos

gênios do Ocidente – para muitos

só aqueles do velho continente (e você

está sentado ao lado deles na santa

ceia) – não guardam mais

conselhos úteis nos bolsos de seus paletós

escuros, por aqui há velhos que continuam

loucos e estão escrevendo versos incríveis,

vamos todos morrer, os que foram

publicados pela Viking Press, pela José

Olympio ou pela Companhia

das Letras e os que não foram também,

em cada canto do planeta há gente

desorientada, a libertação da alma levou

à liberação da palavra, mas nos

distraímos e ela foi correndo

ao supermercado, apesar disso

me interesso pelos corações de todos

esses poetas, infinitos rabiscos nus

e fluorescentes nas páginas de moleskines,

de tablets, smartphones, condenados

aos céus de uma Nova York imaginária,

codificados em senhas de wi-fi sob

a palavra suckcess, o mundo insulta

a beleza sempre que ela aparece, Walt,

e de nada adiantou escrever cartas

para os soldados, nem levar frutas,

tabaco, brandy, jornais e dinheiro

para os doentes da guerra, esses

que, como nós, escreviam muito mal, ou

temiam preocupar os que deixaram em casa, ou

que, depois de uma longa reflexão, tudo

o que puderam contar sobre si mesmos

era tão triste, tão triste, você devia

ter dito a eles, Walt, e com veemência,

“desçam do trem, rapazes, ele vai

para o precipício”, e não apregoar

em seu cântico uma esperança minada

pelos fatos e por essas cartas

de Deus, extraviadas pelas ruas

entre vitrines, dólares, fumaça e asfalto

agora&aqui

os deuses estão todos mortos Não

que isso nos importe: as suas vozes

ainda vagam pelo éter mesmo

que deles restem só excertos-ecos

de estrelas falsas porque intocáveis

Cobrindo a sua pele só o céu

enquanto com meus dedos quentes risco

partituras em suas curvas que são

mímeses frenéticas das esferas

celestes quando ardem pelas órbitas

como seu corpo contra o firmamento

incendeia outra vez a noite arcaica

em que o gozo das ondas lambe a areia

e cada grão murmura essa alegria

uns

sem comportar o fardo de ser um

no impossível esforço convergente

o centro habita um sítio muito alto

e meu vetor centrípeto se esvai

nesse abismo ao avesso onde a queda

é uma escada infinita que se arroja

chão acima até se perder na treva:

cair assim exige força e método

É uma coleção de fragmentos

encadear os dias um no outro

– duas identidades divergentes

amores que se vão como estilhaços:

viver é divagar no espaço entre

ilhas de um arquipélago em conflito.

queima de arquivo

o que daqui se desenrola:

fio tenso

p__a_v_i__o

até a dinamite

do passado

perdida num século

explosivo por si

mesmo, combustível

fóssil da memória

que abre

a brecha

no lacre dos

calendários por

onde os estilhaços

passam

até atingir

e incinerar

a carne do seu

pensamento, ferida

que lateja quando reflete

a própria imagem

em sua contra-

face, a paisagem,

escombro.

*

Paulo Rodrigues, entrevistador, é poeta e jornalista, autor de Cordilheira, 2024, entre outros livros poéticos, e organizador da obra Potentes Vozes (2025) – entrevistas com autores contemporâneos -, em parceria com Antonio Aílton.

Parabéns ao Sacada Literária por divulgar a literatura contemporânea do Brasil.